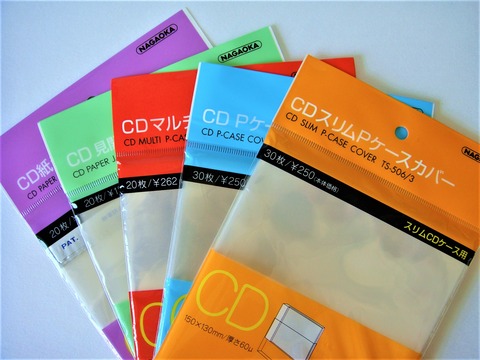

以前、CDにカバーをつけることでCDをいつまでも美しい状態で保管する記事を書いた。

元オーディオ小僧 CD保管の流儀 その1

元オーディオ小僧 CD保管の流儀 その2

これは、CDのプラケース(紙ジャケット含む)自体を傷などから保護するだけでなく、帯を見せる保管ができることが最大のメリットだ。

CDのケース形状に応じたカバーもいくつか市販されているので一定数の需要はあるわけだ。

しかし、オーディオ歴が長いとCD以外にも多くのメディアと接することとなる。

そのひとつに1990年代の「MD(ミニディスク)」がある。

音楽入りMD(再生専用MD)について

MDを録音に使ったことがある人は多いだろう。

しかし音楽入りのMDを好んで購入した人はかなり少ないはずだ。

その理由は、当時はCDが一般的なマスター音源であったからだ。

MDは圧縮されたCDより音が悪いメディアという認識が全ての人にあったかはわからないが、少なくともわざわざMDで買うメリットは少なかったと思う。

ソニーからは多くのMDが発売されていたが、どのレコード会社も発売していたわけではなく、さらに過去作品にまで遡りMD化していたわけではないのでラインナップそのものが少ない。

なんでもMDで聴けたわけではなく、MDど真ん中の時代にリリースされたタイトルに限られる。

だからわざわざMDでアルバムを揃えるには不安があったことは否めない。

録音メディアとしてのMD

そもそもMDは録音するためのメディアというイメージが強く、かつてのカセットテープのような位置づけであった。

レコード全盛の時代、レコードとカセットでアルバムが発売されていたらレコードを選ぶ人が多かったのと同じで、CDとMDならCDを選ぶのが当然の流れであろう。

しかもCDはレコードと違い、ポータブルプレーヤーで外でも聴くことができたので「ポータブルはMDで」という使い分けの意味はなかったのだ。

(もちろんCDよりもコンパクトであるというメリットはある)

また、CDとMDは価格も同じだったのでそれなら音が良いCDの方を選ぶのはごく自然なことだ。

さらにMDよりもCDの方が断然普及しており、録音にはカセットを継続使用していたならなおのことMDはなくても全く不便はないという状況となる。

この時はまだ録音メディアとしてのカセットテープは使われていたのだ。

そう考えるとMDは100%カセットの代替とはなり得なかったので失敗したという見方もあるが、それは言い過ぎである。

MDのインフラは十分用意され、カセットの代わりとして役割を担うだけの下地はできていたからだ。

大きく普及はしなかったが、概ね成功という方が近い。

ハードやソフトの充実度を見れば失敗したと一言で片づけるには無理があるのだ。

MDに移行せずカセットを録音媒体として使い続けた人々からすればそう見えるだろうが、移行した者としてはカセット以上に便利で何不自由なく使えたので意見が割れるのも無理はない。

別の記事に書いたが本当に失敗したのはDCCである。

悲運の規格 DCC Panasonic RT-Dシリーズ DEGITAL ZETAS

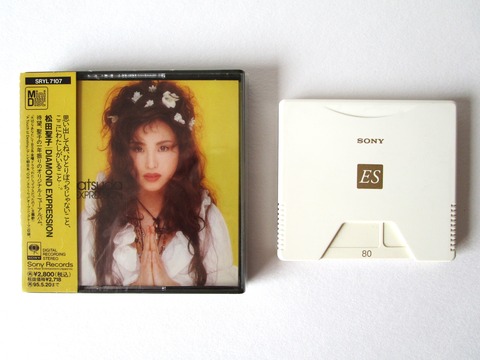

さて、当時のオレは音楽入りMDはCDとの音の比較のため、ネタとして1枚買ったにとどまる。

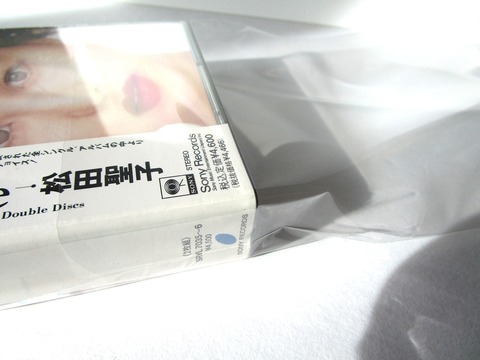

(買ったのは松田聖子のBible Ⅲ)

録音レートを同じにして自分でCD→MDに録音すれば音楽入りMDと大して音質に変わりはないだろうとは思ったが、厳密には音楽入りMDのソースはCDでなくスタジオのマスターテープであり、違いがないともいいきれない。

また、ディスク素材や再生機のピックアップも再生専用と録音用とでは若干異なり、違いは出てくるはずだ。

(結果明確な違いはよくわからなかったが)

結局、当時はMDはカーステや通勤用のMDウォークマン用の音源として、CDからコピーして使うことがメインだった。

オレは完全にカセットの代わりにMDを使っていたのだ。

そんなわけで、音楽入りMDはその希少性から今では高値で取引されることが多く、コレクション的要素が強いレアな音楽メディアとなっている。

元オーディオ小僧 CD保管の流儀 その1

元オーディオ小僧 CD保管の流儀 その2

これは、CDのプラケース(紙ジャケット含む)自体を傷などから保護するだけでなく、帯を見せる保管ができることが最大のメリットだ。

CDのケース形状に応じたカバーもいくつか市販されているので一定数の需要はあるわけだ。

しかし、オーディオ歴が長いとCD以外にも多くのメディアと接することとなる。

そのひとつに1990年代の「MD(ミニディスク)」がある。

音楽入りMD(再生専用MD)について

MDを録音に使ったことがある人は多いだろう。

しかし音楽入りのMDを好んで購入した人はかなり少ないはずだ。

その理由は、当時はCDが一般的なマスター音源であったからだ。

MDは圧縮されたCDより音が悪いメディアという認識が全ての人にあったかはわからないが、少なくともわざわざMDで買うメリットは少なかったと思う。

ソニーからは多くのMDが発売されていたが、どのレコード会社も発売していたわけではなく、さらに過去作品にまで遡りMD化していたわけではないのでラインナップそのものが少ない。

なんでもMDで聴けたわけではなく、MDど真ん中の時代にリリースされたタイトルに限られる。

だからわざわざMDでアルバムを揃えるには不安があったことは否めない。

録音メディアとしてのMD

そもそもMDは録音するためのメディアというイメージが強く、かつてのカセットテープのような位置づけであった。

レコード全盛の時代、レコードとカセットでアルバムが発売されていたらレコードを選ぶ人が多かったのと同じで、CDとMDならCDを選ぶのが当然の流れであろう。

しかもCDはレコードと違い、ポータブルプレーヤーで外でも聴くことができたので「ポータブルはMDで」という使い分けの意味はなかったのだ。

(もちろんCDよりもコンパクトであるというメリットはある)

また、CDとMDは価格も同じだったのでそれなら音が良いCDの方を選ぶのはごく自然なことだ。

さらにMDよりもCDの方が断然普及しており、録音にはカセットを継続使用していたならなおのことMDはなくても全く不便はないという状況となる。

この時はまだ録音メディアとしてのカセットテープは使われていたのだ。

そう考えるとMDは100%カセットの代替とはなり得なかったので失敗したという見方もあるが、それは言い過ぎである。

MDのインフラは十分用意され、カセットの代わりとして役割を担うだけの下地はできていたからだ。

大きく普及はしなかったが、概ね成功という方が近い。

ハードやソフトの充実度を見れば失敗したと一言で片づけるには無理があるのだ。

MDに移行せずカセットを録音媒体として使い続けた人々からすればそう見えるだろうが、移行した者としてはカセット以上に便利で何不自由なく使えたので意見が割れるのも無理はない。

別の記事に書いたが本当に失敗したのはDCCである。

悲運の規格 DCC Panasonic RT-Dシリーズ DEGITAL ZETAS

さて、当時のオレは音楽入りMDはCDとの音の比較のため、ネタとして1枚買ったにとどまる。

(買ったのは松田聖子のBible Ⅲ)

録音レートを同じにして自分でCD→MDに録音すれば音楽入りMDと大して音質に変わりはないだろうとは思ったが、厳密には音楽入りMDのソースはCDでなくスタジオのマスターテープであり、違いがないともいいきれない。

また、ディスク素材や再生機のピックアップも再生専用と録音用とでは若干異なり、違いは出てくるはずだ。

(結果明確な違いはよくわからなかったが)

結局、当時はMDはカーステや通勤用のMDウォークマン用の音源として、CDからコピーして使うことがメインだった。

オレは完全にカセットの代わりにMDを使っていたのだ。

そんなわけで、音楽入りMDはその希少性から今では高値で取引されることが多く、コレクション的要素が強いレアな音楽メディアとなっている。

オレも現在何十枚も持っているわけではないので、数が少ない分しっかり保管したいと思ったわけだ。

MDにもカバーを

問題はMD専用と銘打ったカバーが市販されていないことにある。

となれば、なにか代替品を考えなければならない。

そこでまずは音楽入りMDの形状から見ていくことにする。

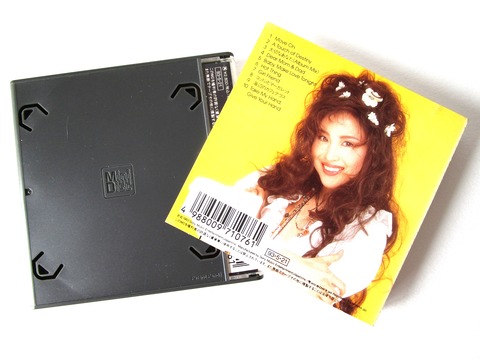

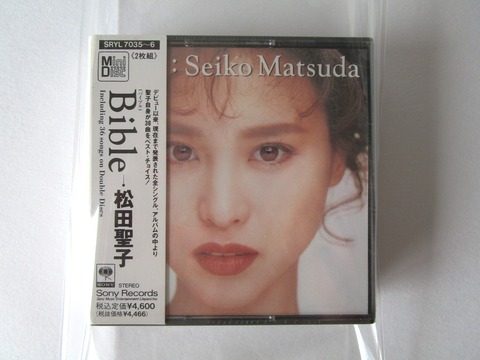

録音用のMDは多くの人々が知るところであるが、音楽入りMDが当時どのように販売されていたかを知る人は少ないだろう。

厚さ:12mm(1枚組)、24mm(2枚組)

録音用MD(右)と比較すると、全然大きい。

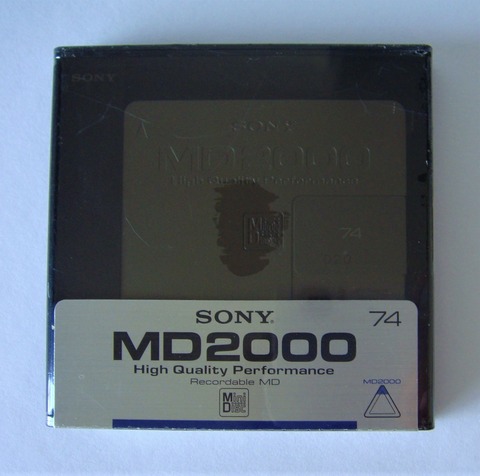

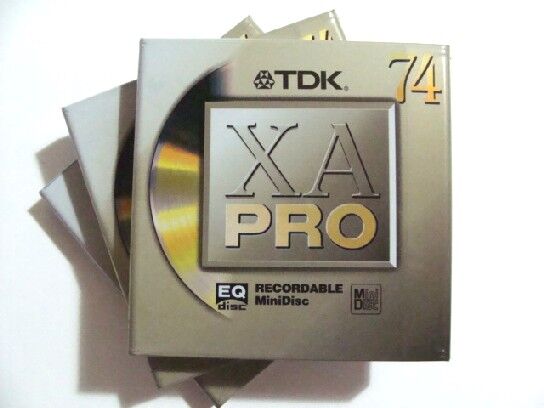

これは、SONY MD2000やTDK XA PROなどに使われた高級MDのケースと同等だ。

SONY MD2000

TDK XA PRO

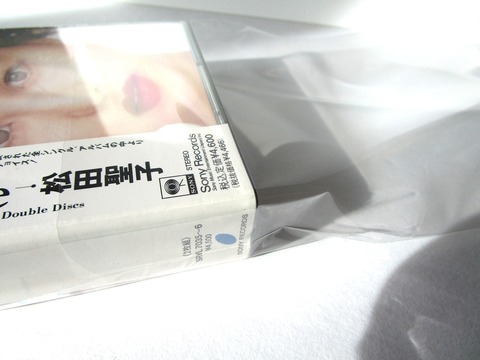

中身はCDよりさらに小さい歌詞カードが封入されているが、CDと異なるのはジャケットが別にあること。

CDは歌詞カードがジャケットを兼用するのが一般的だ。

しかし、逆に裏面にはジャケットがなく、帯がその役割を担うことになる。

裏ジャケットは帯側にあるが、開封後は帯を保管ができないのが欠点。

開封後の帯のやりばのなさはカバーをつける以外解決策がないことになる。

これは以前記事にしたCBSソニーの特殊形状スリムケースの帯と全く同じ問題だ。

松田聖子 特殊形状スリムケースCDシリーズ

よってカバーをつける意義は大きい。

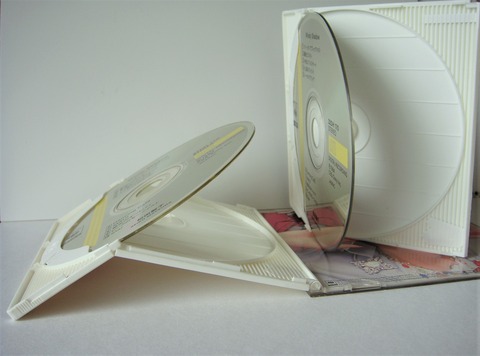

また、音楽入りMDは基本的に2枚組の収納ケースが存在せず、1枚ものを2つつけることで2枚組としていた。

(倉木麻衣のオールマイベスト等、一部例外もあり)

参考:2枚組MDの松田聖子「bible」

ケースの構造はCDケースの名称を借りるなら、リッド+トレイ(ボトム)の2ピース構成となる。

MD本体はトレイの留め具に固定される。

このトレイのホールド部の強度は弱く、下の写真のように一か所でも破損するとMDが固定できなくなるので扱いには注意が必要。

収納カバーの選定と加工

専用カバーは存在しないので、自分で作るしかない。

ネットで検索すると様々なサイズのビニールカバーを見つけることができる。

それらのカバーから最適なものを選ばなければならない。

当然MD用などないので、マチ(奥行)を考慮した横幅を算出する。

MDの横幅は97mmで厚さとなるマチは12mm。

つまりカバーの横幅は109mm必要ということになる。

(ちなみに高さ方向は余るので考慮不要)

そこで選んだのはこれ。

シモジマ クリスタルパック T-11-16

横幅110mmでちょうどいいのがあった。

糊付きだが上部は使わない。

MDを入れてみる。

ストレスなく入り、ぴったり。

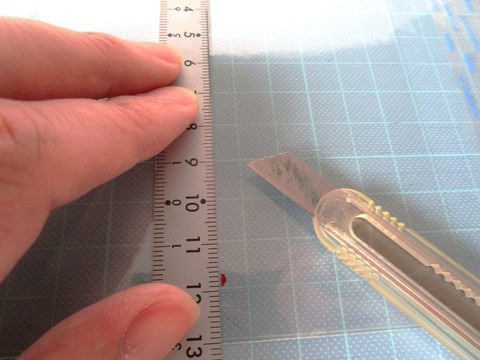

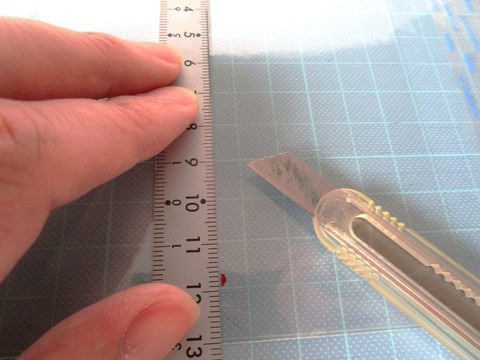

ここからは少々加工が必要。

縦方向の余分な部分を切り取るのだ。

まずはマーカーなどで印をつける。

ここで底部のマチは縦方向でまかなうので必ずきっちり下までMDを入れた状態にする。

MDを一旦取り出し、余分な部分をカッターで切り取る。

MDを入れて確認。

最後にマチで出た余分な角が発生するのでこれを切り取る。

これでカバーはよりMDにフィットすることになる。

ちなみに市販のCDカバーもここは切り取られている。

次は2枚組のMD。

MDの横幅は97mmで厚みとなるマチは24mm。

つまり横幅は121mm必要ということになる。

そこで選んだのはこれ。

シモジマ クリスタルパック T-13-24

最初、横幅120mmのT-12-23.5で試したがピッタリすぎてこれはだめだった。

↑T-12-23.5は途中で止まってこれ以上入らない・・・

専用カバーは存在しないので、自分で作るしかない。

ネットで検索すると様々なサイズのビニールカバーを見つけることができる。

それらのカバーから最適なものを選ばなければならない。

当然MD用などないので、マチ(奥行)を考慮した横幅を算出する。

MDの横幅は97mmで厚さとなるマチは12mm。

つまりカバーの横幅は109mm必要ということになる。

(ちなみに高さ方向は余るので考慮不要)

そこで選んだのはこれ。

シモジマ クリスタルパック T-11-16

横幅110mmでちょうどいいのがあった。

糊付きだが上部は使わない。

MDを入れてみる。

ストレスなく入り、ぴったり。

ここからは少々加工が必要。

縦方向の余分な部分を切り取るのだ。

まずはマーカーなどで印をつける。

ここで底部のマチは縦方向でまかなうので必ずきっちり下までMDを入れた状態にする。

MDを一旦取り出し、余分な部分をカッターで切り取る。

MDを入れて確認。

最後にマチで出た余分な角が発生するのでこれを切り取る。

これでカバーはよりMDにフィットすることになる。

ちなみに市販のCDカバーもここは切り取られている。

次は2枚組のMD。

MDの横幅は97mmで厚みとなるマチは24mm。

つまり横幅は121mm必要ということになる。

そこで選んだのはこれ。

シモジマ クリスタルパック T-13-24

最初、横幅120mmのT-12-23.5で試したがピッタリすぎてこれはだめだった。

↑T-12-23.5は途中で止まってこれ以上入らない・・・

T-13-24にMDを収納してみる。

やはり大きすぎた感があるが余裕がないよりはいい。

(CD同様、帯ごと収納するとなるとカバーに余裕がないと収納に手間取る)

とはいえ、もうワンサイズ小さいものがあればベストだ。

あとは同じく縦方向とマチの角を切り取って終わり。

残念なのは両方とも若干ビニールの厚みが薄かったこと。

まぁ裸で保管するよりはるかにましで、ケースの保護と帯の収納という目的は達成できた。

あとがき

オレはMDというメディアが好きである。

現役で、という話ならカセットよりMDを使った期間の方が長かったからというのもある。

MDウォークマンもたくさん使ってきた。

そんなMDも今ではネオクラシックな音楽メディアといえる。

昨今、レコードやカセットが再び注目されるようになり、新譜の発売からプレーヤーの発売とこれから始めても当時と遜色ない環境が準備されている。

ではMDにもそんな時代がくるのかと問われればそれはないだろう。

理由は、世界的に普及しなかったメディアであり(海外はDCC)、日本でさえ完全普及とはいかなかったので回顧して懐かしむ人も圧倒的に少ない。

さらにデジタルメディアとなればノスタルジーという言葉も似つかわしくない。

なおかつ圧縮されてCDより音が悪いとなると復活させる意味がない。

MDの音を聴きたいのであれば、現代のウォークマンでATRAC録音すれば再現もできる。

レコードやカセットはアナログだからこそ復権する意義があったのだ。

また、MDはオーディオの観点から見てもやや中途半端な存在といえる。

つまりアナログと本格的なデジタル時代へのつなぎであったということだ。

そうはいってもMDは一時代を築いた重要なメディアであることに変わりはない。

オレはMDがあったおかげでカセットよりも充実したミュージックライフを楽しむことができた。

当時MDを使った人にしてみれば人生の大切な思い出の一部なのだ。

MDの記事をひとつでも多く書き残すことで、願わくば人々の記憶からMDを消さないことに貢献できればと思う。